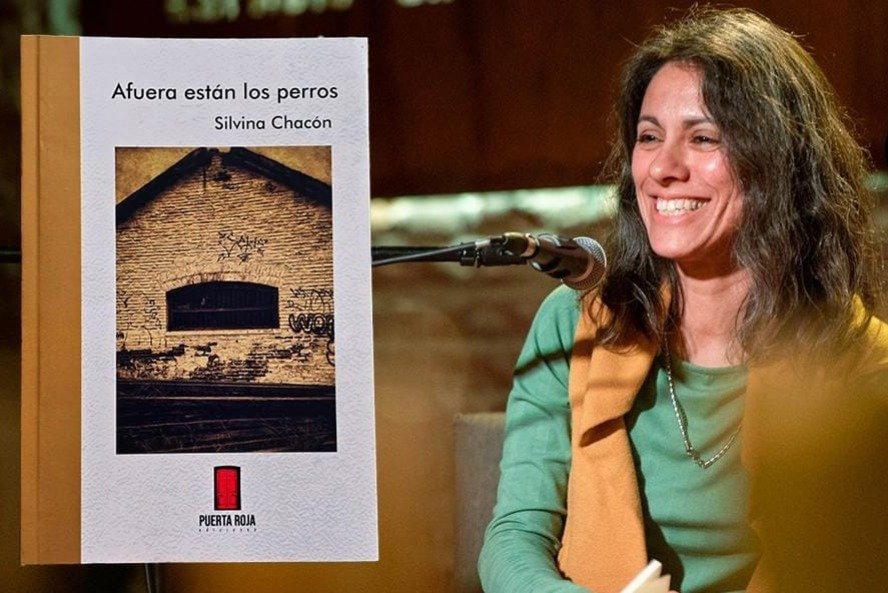

Por Mariano del Mazo

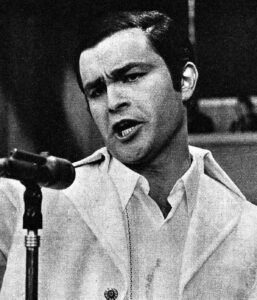

No fueron sus ojos los que se cerraron el 5 de noviembre de 2012, fue una mirada. Complejo mensurar las consecuencias de la muerte de esa lente sensible; difícil, quizás imposible, ser certero en el análisis de una obra que atravesó la cultura argentina de los últimos 50 años con diferentes niveles de registro: de la épica, la religiosidad pagana y el apunte de costumbres de muchas de sus películas a la sencillez candorosa de su cancionística talla la misa distancia que hay entre Mouchette de Robert Bresson y el correccional Hogar El Alba que le tatuó el alma. La diferencia de registro –esa trama fascinante- son las piezas de un puzzlerealista y mágico que sólo concuerdan por el vasto y profundo gesto político de Leonardo Favio. ¿Cómo se llega, sino, de Vuela, vuela pajarito a Nazareno Cruz y el lobo? El link es una conciencia trascendental de lo popular, un misticismo pagano y una capacidad intuitiva para procesar artísticamente traumas y ambiciones. En Favio desmesura nunca dejó de rimar con hondura y religiosidad con sensibilidad. Nada de lo que hizo lo hizo desde un sitio ajeno. La mirada es una mirada desde adentro: desde las entrañas o desde el mismísimo infierno.

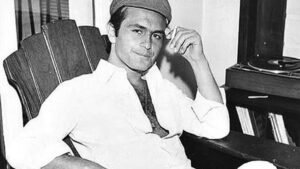

El 5 de noviembre de 2012 acabó una vida que fue una poética en si misma. Nació como Fuad Jorge Jury el 28 de mayo de 1938 en un barrio pobre de Luján de Cuyo, Mendoza. La infancia sin padre y con calle fue el sustento de gran parte de su pulso creador, la cantera de donde extrajo los mejores materiales para una cosmovisión que fue más allá de la nostalgia y el dolor de ya no ser. Materiales nobles que fraguaron en sus primeras películas (básicamente la trilogía en blanco y negro de Crónica de un niño solode 1964, El romance del Aniceto y la Francisca de 1966 y El dependiente de 1969). Quedó anclado en esos años. Ya crepuscular admitía: “Cuando me miro siento que soy el niño que alguna vez fui, sólo que más viejo. Soy tan ingenuo como entonces, tengo los mismos miedos y muchas veces me veo tan desamparado y desguarnecido como en mi infancia”.

Completa, al respecto, el filósofo Gustavo Varela: “Sus personajes son ingenuos. Ternura de Favio para abrirse a una sensibilidad compleja. Nunca confundió el lugar donde anida el diablo. Nunca hizo de la vida cotidiana de los pobres una vidriera para la risa estúpida. ¡Tanto es el contraste con el cine de pretensión austera!: aquel que ocupa una casa, aquel que muestra un inmigrante en la cocina, aquel que explica cómo se monta una villa en media hora. Para Favio el pobre nunca fue un espectáculo para panzas redondas. La ingenuidad compleja que filma, la del dependiente, la del Aniceto, la de Gatica, la del niño solo, todo eso que podría ser razón para un pavoneo estético, Favio lo trae desde el mismo lugar donde se produce. Y allí se queda, y de allí no se sale. Porque no se trata de inventarles otra vida a sus personajes. Eso es moralizar, eso no tiene nada que ver con el arte. Insisto: su cine es político porque no es de representación para la comprensión que primero llora y después olvida, sino para decir lo que es. ¿Qué más puede hacer un artista? ”. Hizo más: porque si bien sus palotes como cineasta exhibían una respiración intimista que se puede relacionar -forzando una analogía musical- a una formación camarística, pronto la lente de Favio se abriría a la grandilocuencia de la ópera y, más aún, de la sinfonía.

Favio de América

Detenerse en el período de la segunda mitad de la década del 60 es interesante. Porque fue en estos años cuando, casi sin quererlo, plantó las bases de su otra pata expresiva: la cancionística. Hay que decirlo: la arista de cantautor fue extraordinariamente masiva y popular pero lejos estuvo de hacer crujir estructuras estéticas como sí lo hizo en la dirección de películas. “Me gustaría ser como Serrat –decía- pero no hay caso: soy Favio, tengo vuelo raso”. Sin embargo, hay claves para explicar el tremendo éxito de esas canciones entrañables en su minimalismo de esquela –herederas de la cotidianidad de José Carbajal El Sabalero (a quién le debe uno de sus primeros sucesos, Chiquillada) y del Charles Aznavour más cándido-, que coparon la América andina.

Irrumpió en un momento fulgurante de la industria discográfica argentina: primero Leo Dan con temas como Celia, luego Sandro (con Rosa, Rosa, Trigal) y Palito Ortega (Yo tengo fe y La felicidad) y un poco después Piero con Mi viejo, vendían millones de discos simples. Millones. Favio aportó Ella…ella ya me olvidó y Fuiste mía un verano. Fue, por otra parte, el primero en hacer popular una canción de un ignoto Luis Alberto Spinetta: lanzó el Tema de Pototoantes que Almendra, lo retituló Para saber cómo es la soledad y se lo dedicó a un querido amigo entonces recién muerto, Carlos. Se reía de esa época de beat y chansonier, con esas apelaciones de filo e ironía que algunos no llegaban a vislumbrar en su totalidad. En Ding, dong, ding, dong, estas cosas del amor cantaba un contrapunto con una chica, en un estilo muy en boga sobre todo en italianos y franceses (estilo que llevó al paroxismo Pimpinela); en primera persona, el tema era una teatralización de una conquista callejera: “Ella dice que los Beatles /yo digo: ‘TheRolling Stones’ / Ella dice que Los Gatos, yo digo ‘Pintura Fresca’ / ella dice ‘Mejor Favio’, yo digo ‘Palito Ortega’…”. Al final, los modos de seducción triunfan y ambos coinciden en que adoran a… Leo Dan.

No era un gran cantante, pero sabía decir. Su desafinación era el complemento de una hiper expresividad que pasaba por el grito estentóreo, llegaba al susurro y a veces al parlamento. Incorporó el voseo en tiempos del tú, utilizó palabras que dichas por él sonaban hermosas (como la palabra “piba”) y jugó con el erotismo en tiempos de censura: “Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril”, cantaba por ejemplo. Y además como suele ocurrir en la música popular más popular hizo de defecto, virtud. Contó en el libro Pasen y vean, de Adriana Schettini (Sudamericana): “Musicalmente Ella ya me olvidó es perfecta. La hice en media hora en la guitarra, con un grabador Geloso que me había regalado mi abuelo cuando me operaron del tórax. Esa canción surge por mi limitación como guitarrista. Sucede que yo no sabía bajar los acordes, entonces tenía que forzar para mantener el tono. Si hubiera sabido bajar los tonos habría modulado y me hubiera ido a un tono de no gritarlo. En cambio, se me ocurrió levantarlo y me pareció que sonaba lindo. Eso lo produjo mi limitación. Confío mucho en la suerte. Siempre estoy jugando a la ruleta y me sale bien (…) Yo componía una canción por segundo. Da la sensación de que fueron mil años que me pasé cantando, pero en realidad no fue nada. La gente se confunde conmigo. Yo también me confundo conmigo. La canción fue un flash que todavía me dura, porque vivo de eso”.

Tiempos violentos

Juan Moreira fue estrenada en tiempos del regreso de Perón, en los agridulces días de 1973. Favio había sido invitado en el chárter del retorno, fue protagonista de la violencia de Ezeiza y, ya jugado, llegó a amagar con un suicidio público si no paraban la masacre que crecía ante sus ojos. Muchos teóricos vieron en ese Moreira desmañado que enfrentaba a la milicia, que huía y resistía, como una metáfora de la época. Lo cierto es que Favio empezó a indagar, ya sin tapujos y liberado de influencias demasiado claras, en un cine nacional y popular, épico y desbordante. Juan Moreira fue record de boletería. Si con Crónica de un niño solo y su guiño a Los 400 golpes de Truffaut se loquiso circunscribir a la nouvelle vague o a lo que en la Argentina fue la Generación del ’60, con barniz de neorrealismo italiano, él se desmarcó con firmeza y fiereza: “No tengo nada que ver con ellos, ni en lo intelectual ni en lo sentimental ni en lo económico. Yo tengo otro concepto, creí siempre en el cine industrial, el de Hugo del Carril y Lucas Demare. Yo entiendo el cine nacional con acercamiento a lo popular”.

El héroe Moreira se corporiza veinte años más tarde en Gatica, el Mono, el sensacional abordaje de la mitología de un boxeador amado, odiado y odioso que Favioutilizó como excusa para narrar las tensiones de un país fracturado desde siempre. Fue el regreso después de 17 años sin filmar. Era 1993: otra vez, crea para el pueblo. Cuando se le preguntó por qué le daba tantaimportancia al sonido, por qué el volumen era tan alto, Favio respondió: “Porque quiero que la película se entienda y se escuche bien en los cines de barrio, en los cines pobres”. Gatica, el Mono tiene un backstagetragicómico. Durante años Favio estuvo buscando a su Gatica con una obsesión casi patológica, obsesión que lo tomaba cada vez que hacía cine. No lo encontraba. Cuando cedió a las insistencias de Edgardo Nieva, un actor poco conocido, y Favio le dijo que sí, que finalmente él era su Gatica, supo tomarse unos segundos antes de agregar: “Nene, lo que sí te pido es un pequeño sacrificio quirúrgico.” La frase tiene todo: belleza, perversión, informalidad, poder. Nieva se desfiguró el rostro para ser el Gatica que conocemos.

En el medio, dos películas casi antagónicas: la impresionante visualización de una leyenda en Nazareno Cruz y el lobo (1975) y la irresistible Soñar, soñar (1976), algo así como la versión criolla de Midnight Cowboy, el filme de 1969 que protagonizaron DustinHofman y Jon Voight. En Soñar, soñar Faviole inventa el papel de su vida a Gian Franco Pagliaro y saca agua de las piedras con Carlos Monzón. La película no fue valorada en su momento, plena dictadura: la crítica la cascoteó con saña y fue un fracaso de público. Siendo tal vez el filme menos pretencioso de Favio, el tiempo hizo justicia con la historia de esos dos artistas de varieté, infelices y trashumantes, que vagan por los pueblos cazando incautos. El filme es notable y tiene algunos pasajesextraordinarias, como la insuperable escena de Monzón con ruleros. Finalmente, otras dos películas disímiles: la monumental Perón, sinfonía del sentimiento, una película kilométrica y algo maniquea, hecha originalmente a pedido del entonces gobernador Eduardo Duhalde para el cincuentenario del 17 de octubre de 1945, donde da una visión sin grietas de su fe peronista y el delicado final de Aniceto(2008).

Adiós soleado

La mirada de Favio se cerró lentamente, después de una agonía en la que hasta sobraban los homenajes. Decía que en su pueblo una nena apenas mayor que él le había contado que, si uno corría fuerte por la plaza, la muerte no lo alcanzaba nunca. Se reía cuando recordaba esa anécdota en su estudio de Once. Se ponía serio cuando decía que era indigno morirse en un día de sol, que había que morir como Evita y como Perón, “en días nublados, grises, lluviosos”.

Leonardo Favio murió al mediodía, en paz, con su gente, a los 74 años. Una macana. Fue un impecable día de sol.